【摘要】 深度解析Cryo-SEM与STEM-in-SEM联用技术在生物膜-纳米颗粒界面研究中的应用,对比荧光/电子显微成像差异,揭示EPS屏障作用机制及环境修复应用前景。

一、冷冻电镜与STEM-in-SEM联用技术原理

在环境界面分析领域,冷冻扫描电子显微镜(Cryo-SEM)与扫描透射电子显微技术(STEM-in-SEM)的联用,为生物膜与零价铁纳米颗粒(nZVI)相互作用研究提供了纳米级解析方案。通过固定化处理、超薄切片及金属标记技术,可实现细胞外基质(EPS)与纳米污染物的精准定位。

二、实验方法与标记技术对比

1.荧光显微技术快速筛查

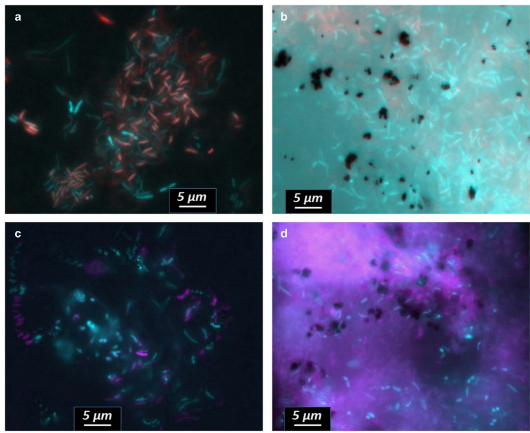

采用DAPI荧光染料与FITC标记凝集素(PNA/ConA)对絮凝态生物膜进行双标(图1),结果显示:

- nZVI聚集体(0.5-5μm)嵌入生物膜外围结构

- EPS多糖在细胞周边呈阳性标记

图1 有(b,d)或没有(a,c)nZVI接触的生物膜(絮凝物)的荧光显微镜观察。絮凝物用 DAPI(蓝色)和凝集素 [(a),(b) 标记为红色:ConA。 (c)、(d) 粉红色:PNA;图像被重新着色,以便更好地观察/对比同一图像上的两种标记(DAPI 和凝集素)]。絮凝物用 DAPI(蓝色)和凝集素(此处为 ConA)(红色)标记。

2.电子显微技术高精度解析

通过金纳米颗粒标记凝集素结合STEM-in-SEM技术:

- STEM-DF/BF与BSE探测器协同成像(图2)

- EDS元素分析验证钙磷颗粒组分

-%E6%89%AB%E6%8F%8F%E7%94%B5%E5%AD%90%E6%98%BE%E5%BE%AE%E9%95%9C%20(Tescan%20Mira)%20%E8%A7%82%E5%AF%9F%E7%94%9F%E7%89%A9%E8%86%9C%EF%BC%88%E4%B9%8B%E5%89%8D%E9%99%84%E7%9D%80%E5%9C%A8%E8%81%9A%E6%B0%AF%E4%B9%99%E7%83%AF%E7%AE%A1%E4%B8%8A%E7%9A%84%E6%A0%91%E8%84%82%E5%8C%85%E5%9F%8B%E7%94%9F%E7%89%A9%E8%86%9C%E7%9A%84%2080%20nm%20%E6%98%BE%E5%BE%AE%E5%88%87%E7%89%87%EF%BC%89%E3%80%82%20a%EF%BC%9ASTEM%E6%98%8E%E5%9C%BA%EF%BC%9B%20(b)%20STEM%20%E6%9A%97%E5%9C%BA%EF%BC%9B%20(c)%20%E8%83%8C%E6%95%A3%E5%B0%84%E7%94%B5%E5%AD%90%E6%8E%A2%E6%B5%8B%E5%99%A8%EF%BC%9B%20(d)%20SE%20%E6%8E%A2%E6%B5%8B%E5%99%A8%E3%80%82%E9%BB%84%E8%89%B2%E8%99%9A%E7%BA%BF%E7%AE%AD%E5%A4%B4%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E5%90%8C%E4%B8%80%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E4%B8%8A%E7%9A%84%E9%87%91%E8%89%B2%E6%A0%87%E8%AE%B0%E3%80%82.png)

图2 通过扫描透射电子显微镜 (STEM)-扫描电子显微镜 (Tescan Mira) 观察生物膜(之前附着在聚氯乙烯管上的树脂包埋生物膜的 80 nm 显微切片)。 a:STEM明场; (b) STEM 暗场; (c) 背散射电子探测器; (d) SE 探测器。黄色虚线箭头表示同一区域上的金色标记。

三、技术应用价值与行业突破

1.环境修复领域

证实生物膜作为天然屏障可有效捕获nZVI聚集体,为地下水修复提供新思路。

2.纳米毒理研究

Cryo-SEM技术揭示nZVI与细胞膜无直接接触,修正传统毒性作用模型。

3.分析方法革新

|

技术参数 |

荧光显微镜 |

STEM-in-SEM |

|---|---|---|

|

分辨率 |

200nm |

1nm |

|

样本制备周期 |

2小时 |

24小时 |

|

设备成本 |

低 |

高 |

参考文献:[1] Guillaume Wille, Jennifer Hellal, Patrick Ollivier, Annie Richard, Agnes Burel, Louis Jolly, Marc Crampon, Caroline Michel, Cryo-Scanning Electron Microscopy (SEM) and Scanning Transmission Electron Microscopy (STEM)-in-SEM for Bio- and Organo-Mineral Interface Characterization in the Environment, Microscopy and Microanalysis, Volume 23, Issue 6, 1 December 2017, Pages 1159–1172, https://doi.org/10.1017/S143192761701265X

科学指南针以分析测试为核心,提供材料测试、环境检测、生物服务、模拟计算、科研绘图等多项科研产品,累计服务1800+个高校、科研院所及6000+家企业,获得了60万科研工作者的信赖。始终秉持“全心全意服务科研,助力全球科技创新”的使命,致力于为高校、院所、医院、研发型企业等科研工作者提供专业、快捷、全方位的服务。

免责声明:部分文章整合自网络,因内容庞杂无法联系到全部作者,如有侵权,请联系删除,我们会在第一时间予以答复,万分感谢。

您已经拒绝加入团体

您已经拒绝加入团体

2025-03-27

2025-03-27

1791

1791

0

0