【摘要】 本研究采用Berkovich纳米压痕技术,揭示GaN/InGaN多量子阱结构的深度相关硬度特性,解析蓝宝石衬底界面应力分布规律,为氮化物半导体器件可靠性提升提供力学数据支撑。

作为第三代半导体材料的代表,GaN/InGaN异质结构在光电子器件领域展现独特优势。本研究通过纳米压痕与划痕测试技术,系统分析了蓝宝石衬底上生长的多量子阱涂层力学行为,为提升器件可靠性提供数据支撑。

一、氮化物半导体力学性能研究背景

采用金属有机物化学气相沉积(MOCVD)工艺制备的GaN/InGaN量子阱结构,因其3.4eV直接带隙特性,已成为高亮度LED和激光二极管的核心材料。但晶格失配导致的界面应力问题(蓝宝石衬底晶格失配度达16%),直接影响器件工作稳定性。通过纳米级力学测试可精准表征涂层/基底体系的界面结合强度。

二、纳米压痕测试关键技术解析

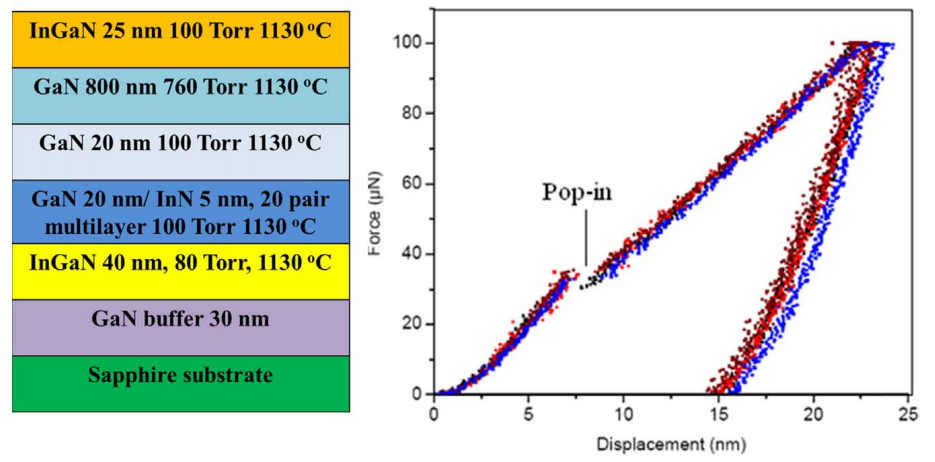

实验采用Berkovich金刚石压头(顶角142.3°,曲率半径150nm)进行加载测试,如图1所示:

图1 (左)蓝宝石上的GaN/InGaN MQW结构示意图,(右)MQW结构的负载-位移曲线。

当最大载荷达100μN时,压痕深度控制在24nm范围内。测试数据显示:

- 初始硬度值达17.5GPa(渗透深度<10nm)

- 弹性模量稳定在220-226GPa区间

- 当载荷超过31.75μN时出现首次位错突进现象

三、深度相关硬度变化规律

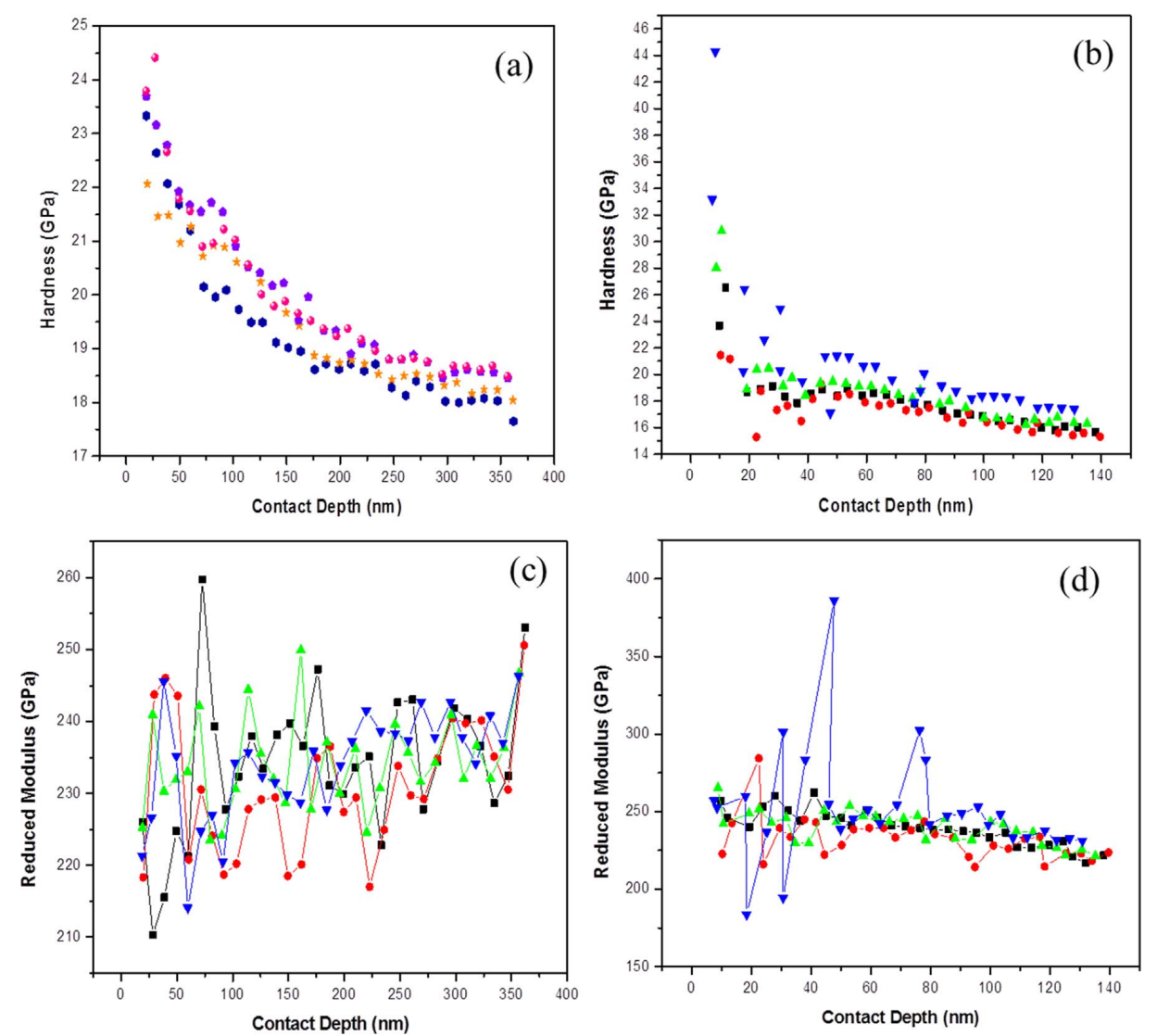

通过图2的硬度-深度关系曲线发现:

图2 (a, b)平均硬度与渗透深度的关系,(c, d)分别使用立方体角压头和Berkovich压头从10 mN深度剖面中获得的GaN/InGaN的平均还原模量与渗透深度的关系

1.表层5nm范围内呈现显著尺寸效应(硬度增幅达40%)

2.位错滑移主导区(10-20nm)出现典型应变硬化现象

3.界面过渡区(>20nm)硬度值趋于稳定

四、纳米划痕行为与失效机制

采用立方角压头(尖端半径2μm)进行划痕测试发现:

- 临界载荷Lc1=15mN时出现微裂纹

- Lc2=28mN时发生界面分层失效

- 划痕槽边缘呈现InGaN材料塑性流动特征(AFM图像显示约200nm宽变形区)

五、工程应用价值与展望

本研究建立的深度相关硬度模型,为量子阱结构设计提供重要参数。建议后续研究重点:

- 退火工艺对界面残余应力的影响

- 周期性应变对载流子迁移率的关联性

- 多结结构中的层间应力分布优化

参考文献:1. Bucaille, J. L.; Gauthier, C.; Felder, E.; Schirrer, R., The influence of strain hardening of polymers on the piling-up phenomenon in scratch tests: Experiments and numerical modelling. Wear 2006, 260 (7), 803-814.

科学指南针已获得检验检测机构资质认定证书(CMA)、实验动物使用许可证、“ISO三体系认证”等专业认证,提供材料测试、高端测试、环境检测、生物服务、模拟计算、科研绘图、数据分析、试剂耗材、行业解决方案、指南针学院等多项科研产品和服务矩阵。企业致力于为高校、科研院所、医院、研发型企业等科研工作者,提供专业、快捷、全方位的检测及科研服务。

免责声明:部分文章整合自网络,因内容庞杂无法联系到全部作者,如有侵权,请联系删除,我们会在第一时间予以答复,万分感谢。

您已经拒绝加入团体

您已经拒绝加入团体

2025-03-27

2025-03-27

2709

2709

0

0