【摘要】 本研究通过GIXRD与STEM-EDS技术揭示Cu-Zr纳米薄膜中晶格畸变、位错增殖与应力梯度形成规律,发现锆含量对固溶体缺陷结构的调控作用,为功能薄膜开发提供关键理论支撑。

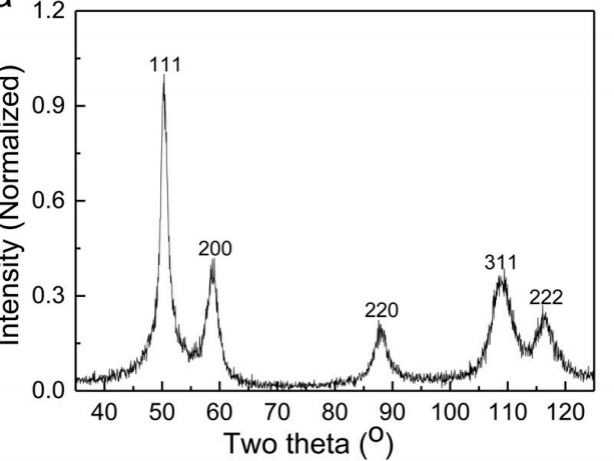

图1. Cu-4.5 at% Zr薄膜的GIXRD图谱;[1]

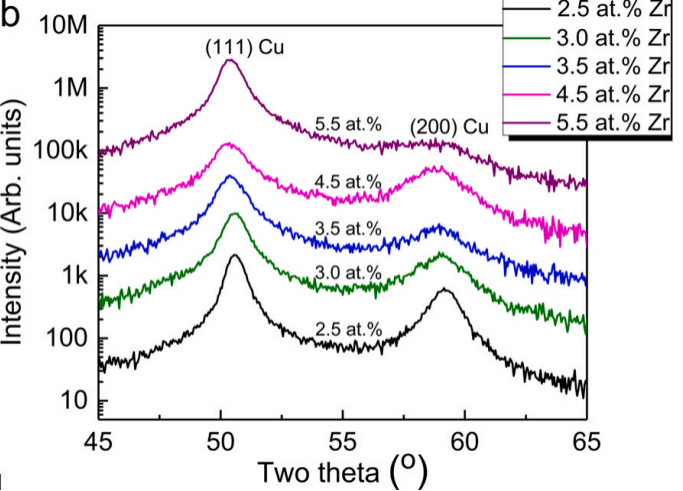

图2. 有限 2θ 范围内 GIXRD 图案的放大图显示了 {111} Cu 和 {200} Cu 衍射峰的相对位移与沉积薄膜中 Zr 成分的函数关系[1]

本研究通过掠入射X射线衍射(GIXRD)结合扫描透射电镜(STEM)与能谱分析(EDS),系统揭示了纳米晶Cu100-X-ZrX(2.5-5.5at%)合金薄膜的微观结构演变规律及残余应力形成机制。实验发现,微量锆元素的添加显著改变了铜基体的晶格特性与缺陷分布。

一、晶格参数异常与固溶体特征

XRD应力分析表明,沉积态Cu-Zr薄膜呈现明显晶格各向异性。当锆含量达到5.5at%时,{111}和{200}晶面间距较纯铜分别扩大0.12Å和0.09Å(图2b)。STEM-EDS联合表征证实,薄膜形成了均匀的过饱和置换固溶体,未出现晶界偏析或非晶相。

二、缺陷演化与应力形成机制

通过XRD线形分析(XLPA)发现:

1.位错密度倍增:3.5at%锆含量使位错密度达到1.2×10¹⁵ m⁻²,较纯铜薄膜提升3倍

2.平面缺陷主导:堆垛层错概率≤0.1,孪晶界密度随锆含量线性增长

3.应力梯度显现:GIXRD深度剖析显示,5.5at%样品表面与界面应力差达380MPa

三、成分-结构-性能关联性

1.晶粒细化效应:锆含量每增加1at%,平均晶粒尺寸缩减12-15nm

2.织构弱化现象:5.5at%样品呈现近随机取向,织构系数下降至1.8

3.应力形成机理:堆垛层错能降低(SFE≈25mJ/m²)导致平面缺陷增殖,引发拉应力累积

四、创新性研究发现

1.应力梯度量化:建立d-sin²ψ法修正模型,实现薄膜厚度方向应力分布精确解析

2.缺陷协同作用:首次证实位错滑移与层错形成存在竞争机制

3.工艺指导价值:确定3.5at%为微观结构突变临界点,为薄膜器件设计提供理论依据

参考文献:[1]Chakraborty J, Oellers T, Raghavan R, et al. Microstructure and residual stress evolution in nanocrystalline Cu-Zr thin films[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2022, 896: 162799.

科学指南针充分发挥互联网技术和业务优势,在国内率先打造出业界领先的线上化、数字化的科研服务基础设施,在行业内首创用户自主下单、服务全流程追踪、测试“云现场”等模式,进一步提高了大型科学仪器设施开放共享和使用效率,以实际行动助力科技创新。现已发展成为中国专业科研服务引领者,已获得检验检测机构资质认定证书(CMA)、实验动物使用许可证、“ISO三体系认证”等专业认证。

免责声明:部分文章整合自网络,因内容庞杂无法联系到全部作者,如有侵权,请联系删除,我们会在第一时间予以答复,万分感谢。

您已经拒绝加入团体

您已经拒绝加入团体

2025-03-27

2025-03-27

3146

3146

0

0