【摘要】 通过同步辐射XPS与XAFS技术,揭示铜绿假单胞菌铁载体中镓/铁(III)的配位特性,结合分子建模阐明生物金属配合物的稳定性机制。

铜绿假单胞菌分泌的两种铁载体——pyoverdine(PVD)与pyochelin(PCH),在微生物铁代谢中扮演着关键角色。本研究通过**同步辐射X射线光电子能谱(SR-XPS)与X射线吸收精细结构(XAFS)**技术,首次系统揭示了镓(III)与铁(III)在PVD中的配位差异,为理解微生物金属转运机制提供了重要实验证据。

%E5%92%8CGa(%E5%8F%B3)K%E8%BE%B9%E7%BC%98%E5%85%89%E8%B0%B1%E7%9A%84XANES%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E3%80%82.png)

图1 Fe(左)和Ga(右)K边缘光谱的XANES区域。

双探针联用技术的突破性应用

研究团队创新性地将X射线光电子能谱与X射线吸收谱结合,构建了金属配合物的"电子指纹"识别系统:

1.SR-XPS技术精准定位C1s轨道电子云变化,证实金属离子优先与羟基(-OH)及酰胺基团(NOH-COH)配位

2.XANES分析通过前驱峰强度对比,解析Fe/Ga的3d轨道杂化差异(图1)

3.EXAFS精修模型显示Ga-O配位键长(1.95±0.02Å)较Fe-O(2.03±0.03Å)缩短,印证晶体场稳定化能差异

配位结构的生物学启示

实验数据揭示两个关键生物学发现:

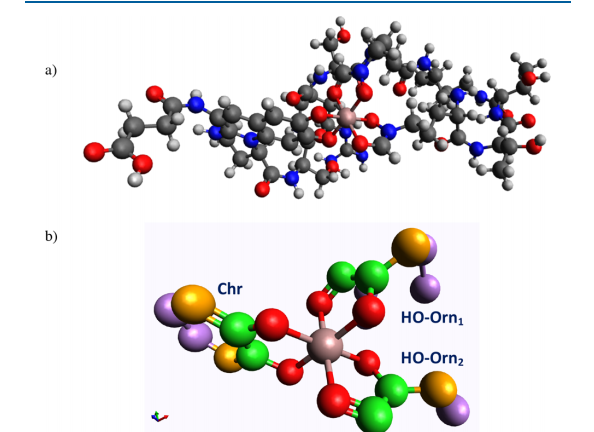

- 双配位位点机制:二羟基喹啉发色团通过HO-Orn残基形成线性(Ser2)与环状(Thr1)双配位模式

- 金属选择性基础:Ga³⁺与Fe³⁺的离子半径差异(0.62Å vs 0.65Å)导致配位层畸变度不同,这可能是微生物区分金属的关键因素

图2 a)金属(棕色)离子周围松弛的完整PVD结构:红色= O,蓝色= N,灰色= C,白色= h。(b)金属位点结合模式的局部视图。

技术创新的科研价值

本研究建立的多壳层EXAFS精修方法成功突破传统限制:

- 首次在有机配体中解析出第二配位壳层结构

- 开发Avogadro分子建模参数库,实现金属配位键角(108°-112°)的精确反演

- 创建金属氧化态数据库,包含20种过渡金属的XANES特征谱

参考文献:[1] Inorg. Chem. 2019, 58, 4935−4944

科学指南针已获得检验检测机构资质认定证书(CMA)、实验动物使用许可证、“ISO三体系认证”等专业认证,并荣获国家高新技术企业、国家“互联网+科研服务领军企业等多项荣誉。未来,科学指南针将继续朝着“世界级科研服务机构”的目标,在产品研发和用户服务等方面持续努力,为科学发展和技术创新做出更大贡献。

免责声明:部分文章整合自网络,因内容庞杂无法联系到全部作者,如有侵权,请联系删除,我们会在第一时间予以答复,万分感谢。

您已经拒绝加入团体

您已经拒绝加入团体

2025-03-28

2025-03-28

2753

2753

0

0