【摘要】 本文通过XRD/SEM/DSC-MS多维度检测手段,系统揭示NCM111正极材料在过充状态下的结构劣化规律。解析锂沉积、SEI分解、电解液产气等关键失效机制,提出基于体积膨胀率与温度拐点的安全预警方案,为高安全动力电池开发提供理论支撑。

一、核心研究价值与实验背景

研究背景:

- 过充状态下正极材料形貌/结构劣化是电池失效主因

- Li[Ni₁/₃Co₁/₃Mn₁/₃]O₂材料存在六方相H2→H3不可逆相变

- 采用商用10Ah圆柱电池(天津力神)进行实验验证

实验方法:

- 多维度检测:XRD晶体分析/SEM显微观测/DSC-MS热分析

- 对比分析:设置100%-140% SOC梯度实验组

- 配套设备:图1 柱形电池结构示意图

图1工作中使用的LIB

二、关键实验发现与数据解读

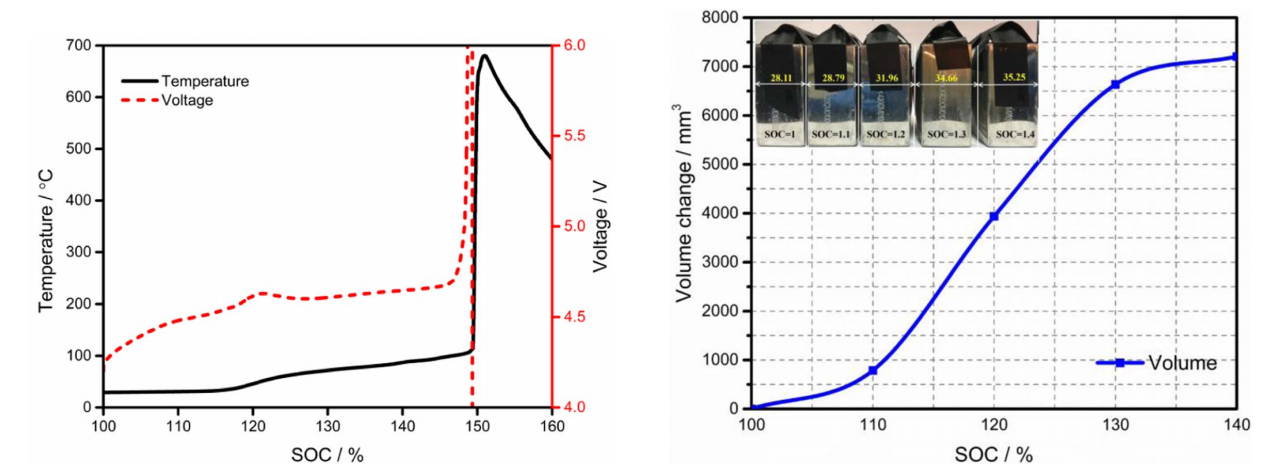

1. 体积膨胀规律(图2)

- 110% SOC前:微膨胀(约800mm³)→阳极锂沉积主导

- 110-130% SOC:剧烈膨胀(6700mm³)→SEI膜/电解液分解产气

- 130-140% SOC:二次缓升→材料结构崩塌

图2 锂电池过充电时的电压和温度-荷电状态曲线;不同soc的体积变化

2. 电极材料演变

阴极劣化路径:

- 120% SOC起出现电解液分解残留物

- 集流体结合力下降(粘结剂溶解导致)

- 双阶段释氧:250-400℃/500-550℃

阳极损伤表现:

- 锂沉积层厚度随SOC递增

- 出现灰白色分解产物(锂盐/SEI分解物)

- 140% SOC出现电极干燥现象

%E4%B8%8D%E5%90%8Csoc%E7%9A%84%E9%98%B4%E6%9E%81%E8%A1%A8%E9%9D%A2%3B(B)%E4%B8%8D%E5%90%8Csoc%E9%98%B3%E6%9E%81%E8%A1%A8%E9%9D%A2%3B(C)%E5%88%86%E7%A6%BB%E8%A1%A8%E9%9D%A2SOC%E4%B8%BA140%25.png)

图3 阴极、阳极和隔膜表面采用不同的soc;(A)不同soc的阴极表面;(B)不同soc阳极表面;(C)分离表面SOC为140%

3. 热失控触发机制

- 初始阶段:阳极SEI分解(自热启动)

- 关键转折:HF气体生成(热失控标志)

- 加速阶段:正极释氧+电解液氧化放热

三、技术创新与对比研究

- 硬壳电池特性:铝罐约束效应延迟体积膨胀

- 与软包电池对比:DmitryBelov研究中4.4V即出现明显膨胀

- 结构稳定性验证:石墨负极未发生晶体破坏

四、工程应用启示

1.安全预警指标:

- 体积突变阈值(SOC 110%)

- 温度临界点(65℃预警线)

2.改进方向:

- 高电压粘结剂研发

- SEI膜稳定性增强

- 释氧抑制型正极材料

参考文献:[1] Chuang Qi et al 2018 J. Electrochem. Soc. 165 A3985

科学指南针充分发挥互联网技术和业务优势,在国内率先打造出业界领先的线上化、数字化的科研服务基础设施,在行业内首创用户自主下单、服务全流程追踪、测试“云现场”等模式,进一步提高了大型科学仪器设施开放共享和使用效率,以实际行动助力科技创新。现已发展成为中国专业科研服务引领者,已获得检验检测机构资质认定证书(CMA)、实验动物使用许可证、“ISO三体系认证”等专业认证。

免责声明:部分文章整合自网络,因内容庞杂无法联系到全部作者,如有侵权,请联系删除,我们会在第一时间予以答复,万分感谢。

您已经拒绝加入团体

您已经拒绝加入团体

2025-03-31

2025-03-31

3784

3784

0

0