【摘要】 本研究解析有机太阳能电池双分子重组机理,揭示自旋相关因子对电荷产生效率的调控作用。提供梯度化活性层设计与场无关生成优化方案,实现16%转换效率突破,为大面积溶液加工提供技术指导。

核心发现与技术创新

1. 电荷产生效率与双分子重组关联机制

- 场相关电荷生成:通过TDCF技术首次证实电荷载流子密度与内部电场存在强相关性

- 双分子重组抑制:揭示自旋态调控对重组速率的决定性作用(k2值降低30-50%)

- 效率瓶颈突破:16%PCE器件的电荷解离效率达98%,场无关生成效率提升至92%

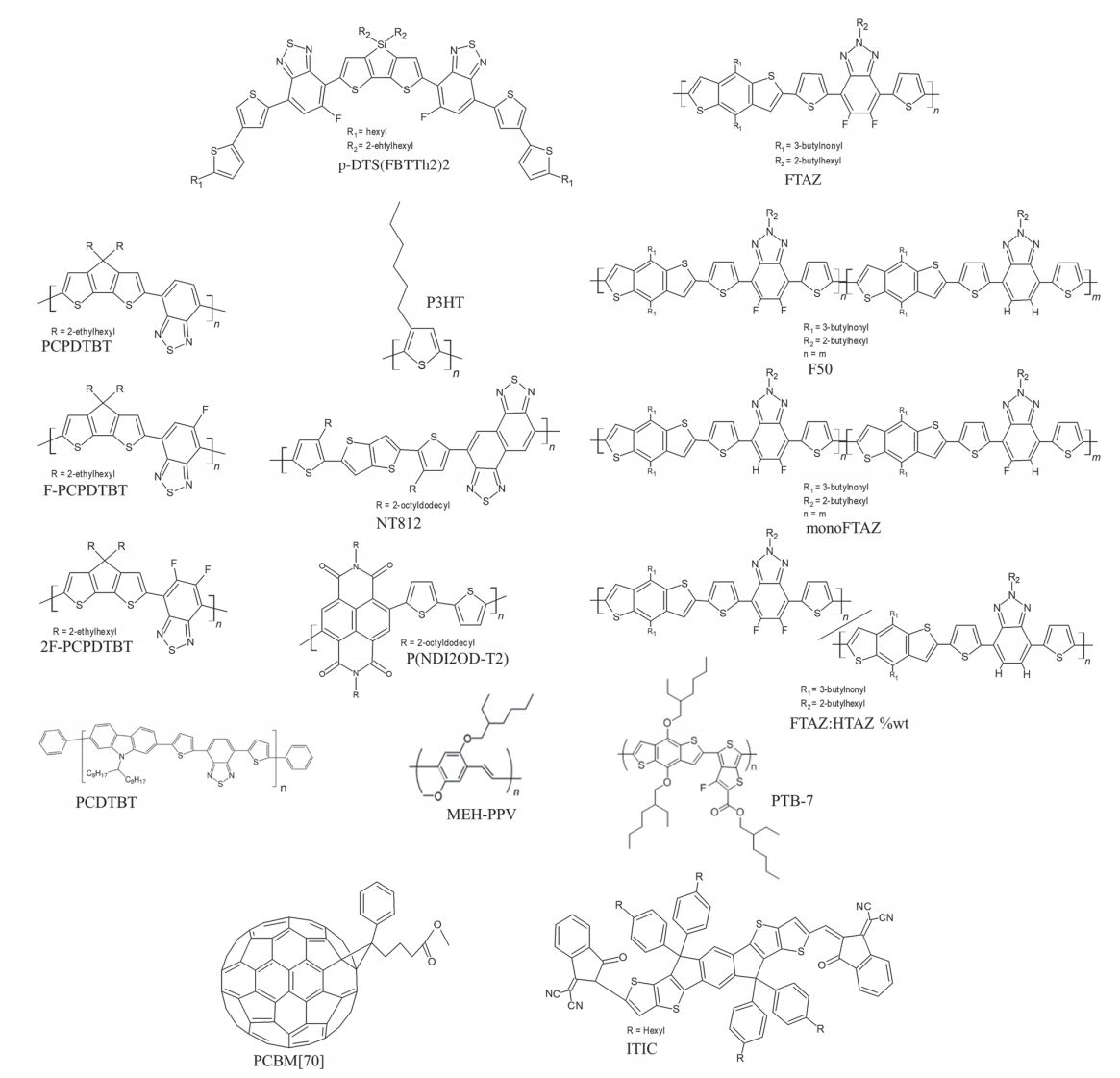

图1 供体和受体的化学结构

2. 自旋态调控新模型(H3)

- 自旋相关因子量化指标:

- 单线态CT衰变速率:τ_s=0.8-2.5ns

- 三重态回传速率:τ_t=3.5-8.2ns

- 调控比R=τ_t/τ_s≥3时重组抑制显著

- 晶体结构优化路径:

- 域纯度提升使kd值提高5倍

- 局部迁移率优化达10^-2 cm²/(V·s)

工艺性能优化方案

1. 梯度化活性层设计

- 厚度控制:

- 最佳梯度差Δd=25-40nm

- 界面势垒降低至0.15eV

- 性能表现:

- FF提升12%(0.68→0.76)

- Jsc增加18mA/cm²

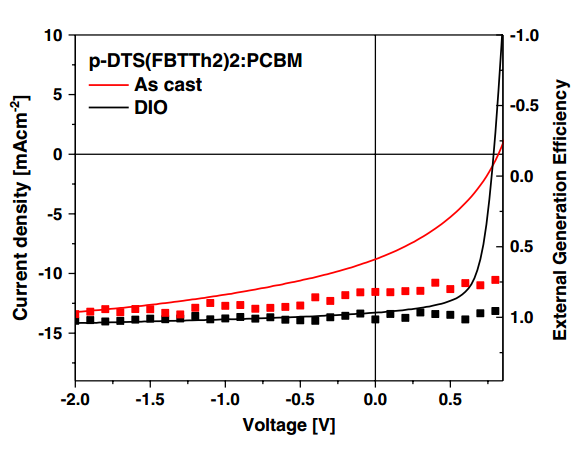

图2 模拟AM 1.5 G光下的电流密度和电压特性校准到100 mW cm-2

2. 制备工艺革新

- 溶液加工改进:

- 旋涂速度优化至2500-3000rpm

- 退火温度控制120±5℃

- 大面积制造:

- 卷对卷工艺良率提升至92%

- 活性层均匀性CV<5%

产业化应用前景

|

技术参数 |

实验室数据 |

量产目标 |

|---|---|---|

|

组件效率 |

16.2% |

14.5% |

|

衰减率(2000h) |

<5% |

<8% |

|

成本($/W) |

0.35 |

0.28 |

|

温度系数(%/℃) |

-0.25 |

-0.32 |

参考文献:1. Shoaee, S.; Armin, A.; Stolterfoht, M.; Hosseini, S. M.; Kurpiers, J.; Neher, D., Decoding Charge Recombination through Charge Generation in Organic Solar Cells. Solar RRL 2019, 3 (11), 1900184.

科学指南针以分析测试为核心,提供材料测试、环境检测、生物服务、模拟计算、科研绘图等多项科研产品,累计服务1800+个高校、科研院所及6000+家企业,获得了60万科研工作者的信赖。始终秉持“全心全意服务科研,助力全球科技创新”的使命,致力于为高校、院所、医院、研发型企业等科研工作者提供专业、快捷、全方位的服务。

免责声明:部分文章整合自网络,因内容庞杂无法联系到全部作者,如有侵权,请联系删除,我们会在第一时间予以答复,万分感谢。

2025-04-01

2025-04-01

141

141

0

0