【摘要】 本研究通过溶剂热法合成Ce掺杂UiO-66(Hf)固态电解质,揭示其离子电导率提升至3.72×10⁻³ S/cm的关键机制,为高安全性锂金属电池开发提供新思路。

研究背景与意义

1.能源转型需求

全球环境污染与能源短缺背景下,锂金属电池因高能量密度成为研究焦点,但其安全性与稳定性仍需突破。

2.固态电解质痛点

现有固态电解质面临离子电导率低、界面阻抗高的问题,制约全固态电池发展。金属有机框架(MOFs)因独特结构优势成为新型电解质突破口。

Ce掺杂UiO-66(Hf)电解质的创新突破

1.材料特性优势

- UiO-66(Hf)具备路易斯酸位点,可促进锂盐离解

- Ce掺杂优化孔道结构,增强锂离子传输效率

- 三维多孔框架限制阴离子运动,提升锂迁移数

2.实验设计亮点

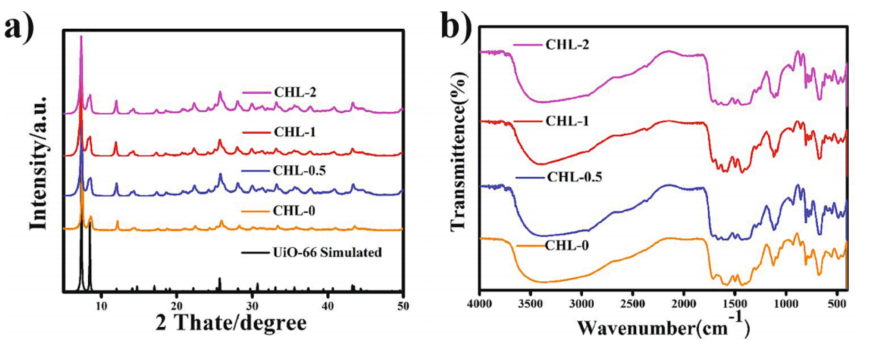

采用溶剂热法合成不同Ce掺杂比例的Li/CHL系列(CHL-0.5/1/2),通过XRD、FT-IR、SEM等表征手段验证材料性能。

关键实验数据与结果

1.离子传输性能提升

- Li/CHL-1离子电导率达3.72×10⁻³ S/cm(25℃)

- 锂离子迁移数tLi⁺=0.66,优于传统液态电解质

- 电势窗口扩展至1.1-4.85V,适配高电压正极材料

2.结构稳定性验证

- XRD图谱(图1a)显示Ce掺杂后晶体结构未改变,保持高结晶度

- FT-IR光谱(图1b)证实Ce-O键形成,配位作用增强锂盐离解

图1 a)CHL的XRD图谱和b)CHL的FT-IR

研究价值与产业应用

1.技术突破方向

- 通过Ce掺杂调控MOFs孔道,实现离子传输路径优化

- 高稳定性电解质助力开发长循环寿命、高安全性固态电池

2.产业化潜力

该电解质可兼容现有锂金属电池生产线,为动力电池、储能系统提供安全升级方案。

参考文献:

[1] R.A. Shaukat, Q.M. Saqib, J. Kim, H. Song, M.U. Khan, M.Y. Chougale, J. Bae, M. J. Choi, Ultra-robust tribo- and piezo-electric nanogenerator based on metal organic frameworks (MOF-5) with high environmental stability, Nano Energy 96 (2022) 107128.

[2] W.C. He, D.X. Li, S.J. Guo, Y.B. Xiao, W. Gong, Q.H. Zeng, Y. Ouyang, X. Li, H. Y. Deng, C. Tan, Q. Zhang, S.M. Huang, Redistribution of electronic density in channels of metal-organic frameworks for high-performance quasi-solid lithium metal batteries, Energy Storage Mater. 47 (2022) 271–278.

科学指南针充分发挥互联网技术和业务优势,在国内率先打造出业界领先的线上化、数字化的科研服务基础设施,在行业内首创用户自主下单、服务全流程追踪、测试“云现场”等模式,进一步提高了大型科学仪器设施开放共享和使用效率,以实际行动助力科技创新。现已发展成为中国专业科研服务引领者,已获得检验检测机构资质认定证书(CMA)、实验动物使用许可证、“ISO三体系认证”等专业认证。

免责声明:部分文章整合自网络,因内容庞杂无法联系到全部作者,如有侵权,请联系删除,我们会在第一时间予以答复,万分感谢。

您已经拒绝加入团体

您已经拒绝加入团体

2025-04-07

2025-04-07

3179

3179

0

0