【摘要】 深度解读低温等离子体FIB/SEM技术在生物样本体积成像中的创新应用,涵盖氙气/氮气等离子体参数优化、HeLa细胞三维重构实证及亚细胞结构分析技术方案,助力冷冻电镜实现纳米级无损检测。

在冷冻电镜技术领域,序列FIB/SEM(聚焦离子束/扫描电镜联用)正通过等离子体创新应用实现跨越式发展。最新研究表明,采用电感耦合等离子体FIB(pFIB)替代传统镓离子源,不仅可将消融速度提升300%,更有效解决了生物样本离子注入损伤难题。这项技术突破为细胞器级三维重构提供了全新解决方案。

技术原理革新:等离子体气体选择策略

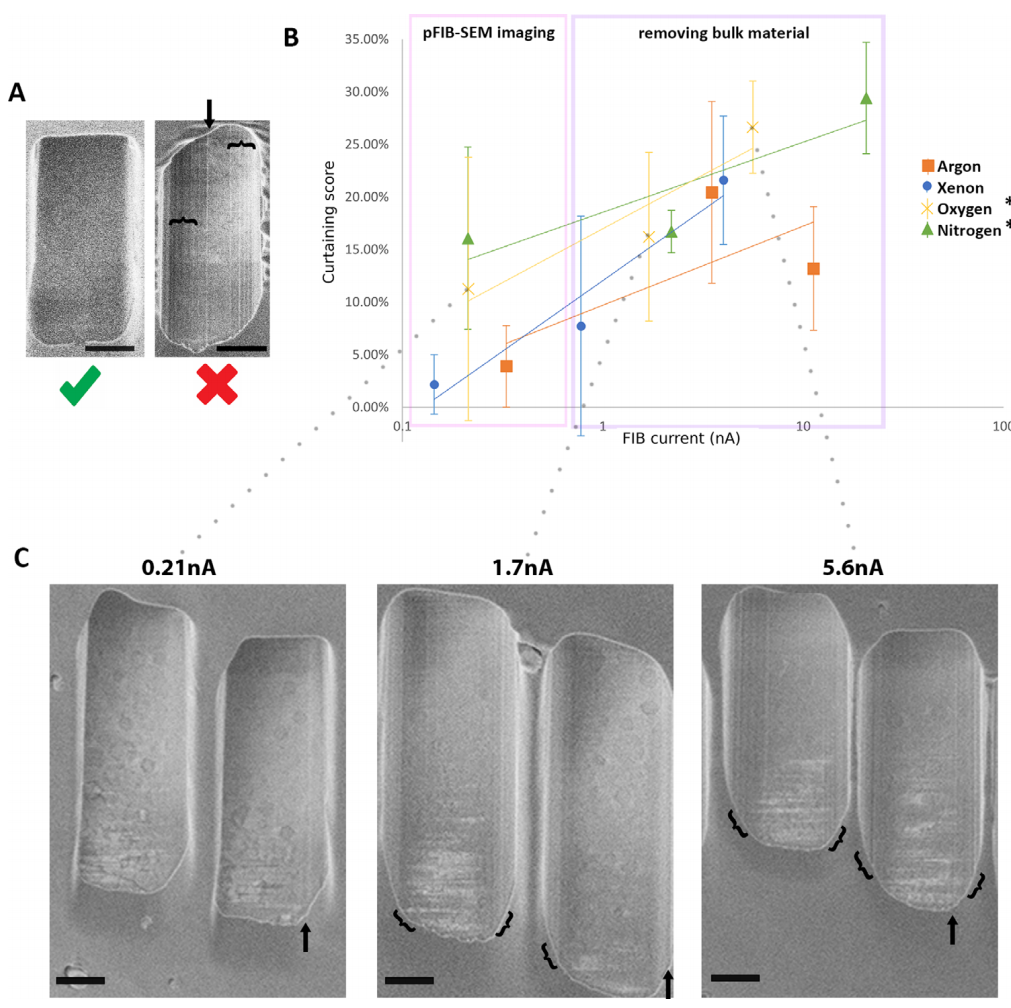

实验数据显示(图1),在30kV电压下,氙气与氩气等离子体处理可使表面粗糙度降低至<5nm,特别适用于大规模组织样本加工。而氮气与氧气等离子体在20kV中电流模式下,展现出独特的生物膜结构增强成像特性

关键参数验证:

- 高电流模式:30kV氙气实现10μm³/s消融效率

- 低损伤模式:20kV氮气使膜结构对比度提升40%

- 稳定性控制:交叉能量点精准定位使电荷积累减少80%

图1 不同等离子体源在不同电流下的遮挡分数。在每个电流和每个气体下,对沙眼衣原体感染的HeLa细胞进行冷冻研磨。

生物样本应用实证

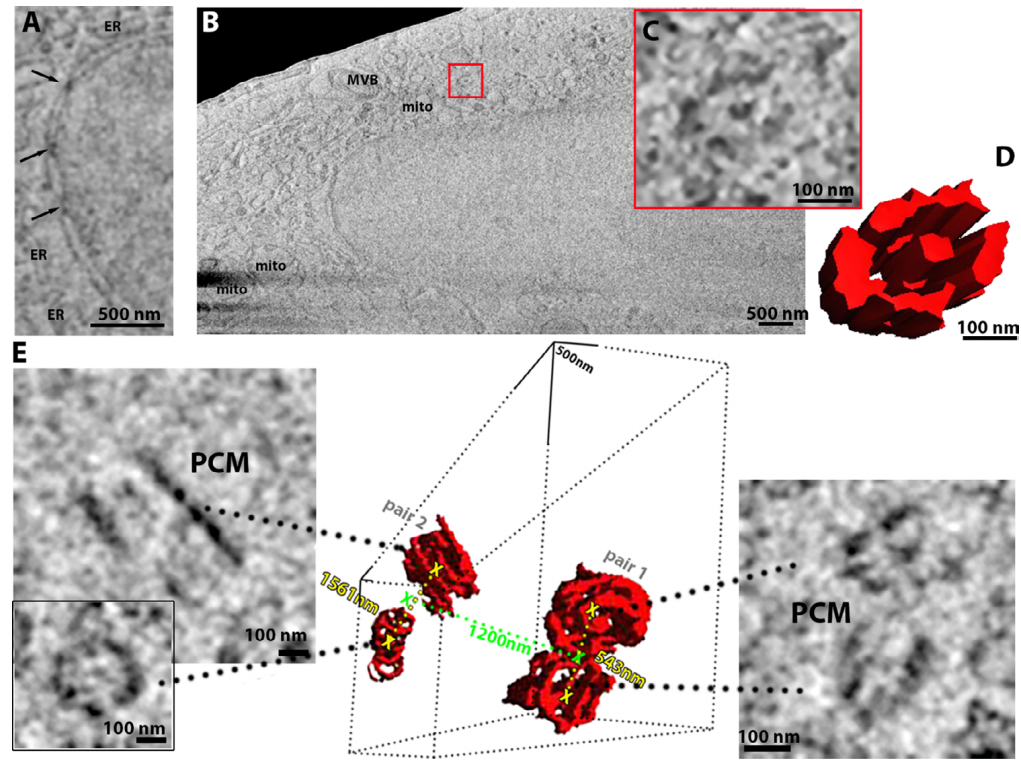

通过对500个HeLa细胞连续切片成像(图2),成功解析线粒体嵴(<10nm分辨率)与内质网连接结构。在心肌组织样本中,首次实现完整肌节单元(1.8-2.2μm)和突触囊泡(φ≈40nm)的无标记成像,验证了该技术对含水样品的兼容性。

图2 用连续等离子体聚焦离子束(pFIB)/扫描电子显微镜(SEM)对HeLa细胞成像。

多场景技术适配方案

1.微生物研究:光合细菌新生素膜体捕捉(定位精度±50nm)

2.病理分析:线粒体网络异常连接定量评估(误差<3%)

3.神经科学:突触密度自动统计(识别率>95%)

4.药物研发:膜接触位点动态监测(时间分辨率达5min/cycle)

操作优化要点

- 采用短工作距离(WD<4mm)静电透镜配置

- 开发自适应表面电位稳定算法

- 建立三阶段铣削参数数据库(粗/中/精加工)

- 集成AI辅助特征定位系统(定位速度提升5倍)

目前该技术已在Nature Protocols等顶级期刊建立标准化流程,推动冷冻电镜工作流程向亚细胞靶向分析迈进。未来将通过深度学习算法进一步优化图像信噪比(目标提升至1.5倍),拓展其在单细胞蛋白质组学中的应用场景。

科学指南针充分发挥互联网技术和业务优势,在国内率先打造出业界领先的线上化、数字化的科研服务基础设施,在行业内首创用户自主下单、服务全流程追踪、测试“云现场”等模式,进一步提高了大型科学仪器设施开放共享和使用效率,以实际行动助力科技创新。现已发展成为中国专业科研服务引领者,已获得检验检测机构资质认定证书(CMA)、实验动物使用许可证、“ISO三体系认证”等专业认证。

免责声明:部分文章整合自网络,因内容庞杂无法联系到全部作者,如有侵权,请联系删除,我们会在第一时间予以答复,万分感谢。

您已经拒绝加入团体

您已经拒绝加入团体

2025-03-19

2025-03-19

3672

3672

0

0