【摘要】 为了了解与 MP 相关的研究发展趋势和主题领域,我们分析了 Thompson 等人2004年至2021年11月首次提出微塑料概念时发表的出版物,使用“微塑料”或“微塑料”或“微尺寸塑料”作为关键词。

微塑料(MP)被定义为直径小于5mm 的塑料碎片被认为是一种新兴的环境污染物,由于其对生物的潜在不利影响而受到巨大的关注。

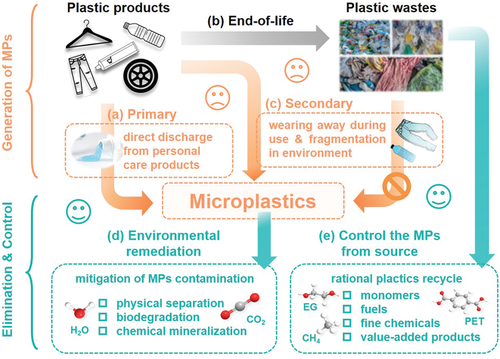

根据他们的来源,微塑料被分为初级和中级微塑料。如图1所示,主要的 MP 是针对特定应用而设计和生产的塑料颗粒,如普遍应用于个人护理产品或合成纺织品的微型塑料微球、碎片和微纤维。

相比之下,次级 MP 是无意中通过光解、磨损和/或微生物分解逐渐破碎管理不善的塑料废物而形成的。无论是有意还是无意,在空气、水生系统、河流和海洋沉积物以及土壤中都检测到形状各异的 MP,包括珠子、泡沫、纤维和薄膜。

MP 的快速释放及其复合的高抗降解性导致了这些颗粒在自然环境中的快速积累。据预测,到2025年,海洋中累积的塑料碎片总质量可能增加到约2.5亿公吨,比2010年高出一个数量级。

由于金属蛋白酶的轻小特性,使其在环境中随风和水的流动而易于运输。因此,在世界各地都发现了微塑料,他们既接近人类居住地,也在远离人类活动的偏远地区。

长期接触 MP 后,可引起包括生殖受损和营养不良在内的慢性毒性,对生物区系和人类构成威胁。此外,由于 MP 的比表面积相对较大,重金属和持久性有机污染物(POPs)容易粘附和积累在 MP 表面,然后迁移到环境中。

据报道,吸附在 MP 上的持久性有机污染物的浓度可能比环境中的浓度高10。因此,这些有害持久性有机污染物在食物链中的进一步转移和积累会对人类健康造成严重的潜在威胁。

图1 微塑料生成途径与构建微塑料自由环境的理念。A)产生初级微塑料。B)塑料制品的报废。C)产生次级 MP 塑胶废物。D)现有环境 MP 的化学降解。(e)合理的塑胶废物管理

为了了解与 MP 相关的研究发展趋势和主题领域,我们分析了 Thompson 等人2004年至2021年11月首次提出微塑料概念时发表的出版物,使用“微塑料”或“微塑料”或“微尺寸塑料”作为关键词。

我们从科学网络核心馆藏(WoSCC)数据库中获得了4692条记录。如图2所示,过去10年中发表的关于 MP 研究的论文数量呈指数增长,最近3年发表的出版物总数约占65.72% (3261项) ,反映了这个主题是至关重要的。

年度出版物及关键词(插图)数量.png)

图2 2004年至2021年11月,科学网核心馆藏(WoSCC)年度出版物及关键词(插图)数量

论文(83.65%)和综述(10.17%)占绝大多数(4402篇)。我们总结了这些论文中最流行的关键词,图2的插入说明了这些已识别论文中关键词的频率可视化。这些关键词的大小表明关于这些主题的论文发表得越多。

最常用的关键词是微塑料、健康、环境、海洋、分析、降解和土壤。有许多高质量的评论集中在上面提到的热点。Ganesh 等人报告了典型合成塑料在海洋环境中的可降解性概况,并强调了 MP 的降解抗性及其对海洋生物的长期毒性影响。

Ivleva 等综述了水生生物 MP 的分析方法、 MP 在水生生物体内的吸收以及对这些水生生物的毒性效应。Elkhatib 等在几项研究中比较了 MP 的采样、加工、鉴定和定量技术。

Chamas 等人讨论了环境对 MP 降解速率的影响,包括形状、大小和化学成份。综述了 MP 在海洋环境中对重金属和持久性有机污染物的吸附行为。

在以前的研究中,研究人员主要关注于了解在自然环境中,尤其是在海洋和土壤中的角色塑造对生物健康的影响。考虑到 MP 的快速积累和这些污染物在环境中的严重污染,开拓性的研究人员开始强调制定有效策略以减轻 MP 污染的重要性。

尽管研究人员已经发现传统技术在实际应用于除去微塑料方面的不足,但审查大多侧重于总结传统的物理方法,而不是讨论潜在的替代方法及其挑战。与此同时,环境中管理不善的塑料废弃物也值得考虑,因为它们可以降解并逐渐分解成 MP。通过废水处理厂(WWTP)进行物理分离仍然是去除 MP 的主要机制。

不幸的是,物理分离产生的污泥经常被回收用于垃圾填埋场或农业应用,导致 MP 重新进入水系统。以北美农业污泥为例,每年有4.4 × 104 ~ 3.0 × 105吨的污泥回收到环境中。

随后,MP 可以通过土壤侵蚀或地表径流再次进入水系统。因此,新兴的永久降解和去除 MP 的方法对于修复环境至关重要。因此,迫切需要审查最近的先进技术转化为无毒物质或回收塑料废物成为有价值的产品。

另一方面,研究人员证实了垃圾填埋场和环境中的塑料废弃物是塑料废弃物在风化、光照、微生物等条件下释放的潜在来源。不幸的是,由于目前的回收方法成本高、生产力低,只有不到9% 的塑料废物得到回收利用。

因此,开发高效、绿色的塑料废弃物催化转化为有价化学品的方法具有重要意义,因为它不仅可以防止 MP 的释放,而且可以回收塑料工业的原料。

总之,这两个战略通过消除环境中存在的微塑料和防止从重要的潜在来源产生微塑料,共同为创造一个绿色和可持续的无微塑料环境做出了贡献。

1.J.Chen, J. Wu, P. C. Sherrell, J. Chen, H. Wang, W. Zhang, J. Yang, How to Build a Microplastics-Free Environment: Strategies for Microplastics Degradation and Plastics Recycling. Adv. Sci. 2022, 9, 2103764. https://doi.org/10.1002/advs.202103764

环境检测是科学指南针旗下综合性的检测技术服务平台,实验室分布南京、北京、上海、青岛等全国30余个城市,测试项目齐全包括但不限于常规理化项目、LCMS、GCMS、同位素、单糖组成、DOM(FT- ICR- MS)、水土抗生素等。其中环境实验室总部坐落于南京市,已取得检验检测机构资质认定CMA证书,国家标准、行业标准,一应俱全。此外,我们还拥有一批技术过硬、科研水平深厚的专业团队,为您提供全面、专业、高质量的环境检测服务。

免责声明:部分文章整合自网络,因内容庞杂无法联系到全部作者,如有侵权,请联系删除,我们会在第一时间予以答复,万分感谢。

您已经拒绝加入团体

您已经拒绝加入团体

2025-02-17

2025-02-17

2254

2254

0

0