【摘要】 通过表面增强红外光谱技术揭示铂基电催化剂表面吡啶介导二氧化碳还原新机制,发现关键中间体COOHL的动态演变规律,为高选择性制备甲酸盐体系提供理论支撑。

实验核心发现与技术突破

通过表面增强红外吸收光谱(SEIRAS)技术,研究团队首次捕捉到铂电极表面关键中间体COOHL的动态吸附过程。值得关注的是,在-0.2至-0.8 V vs RHE工作电位范围内,吡啶的引入使甲酸盐生成速率提升42%,但未检测到预期甲醇产物。这一发现为优化电催化体系提供了重要数据支撑。

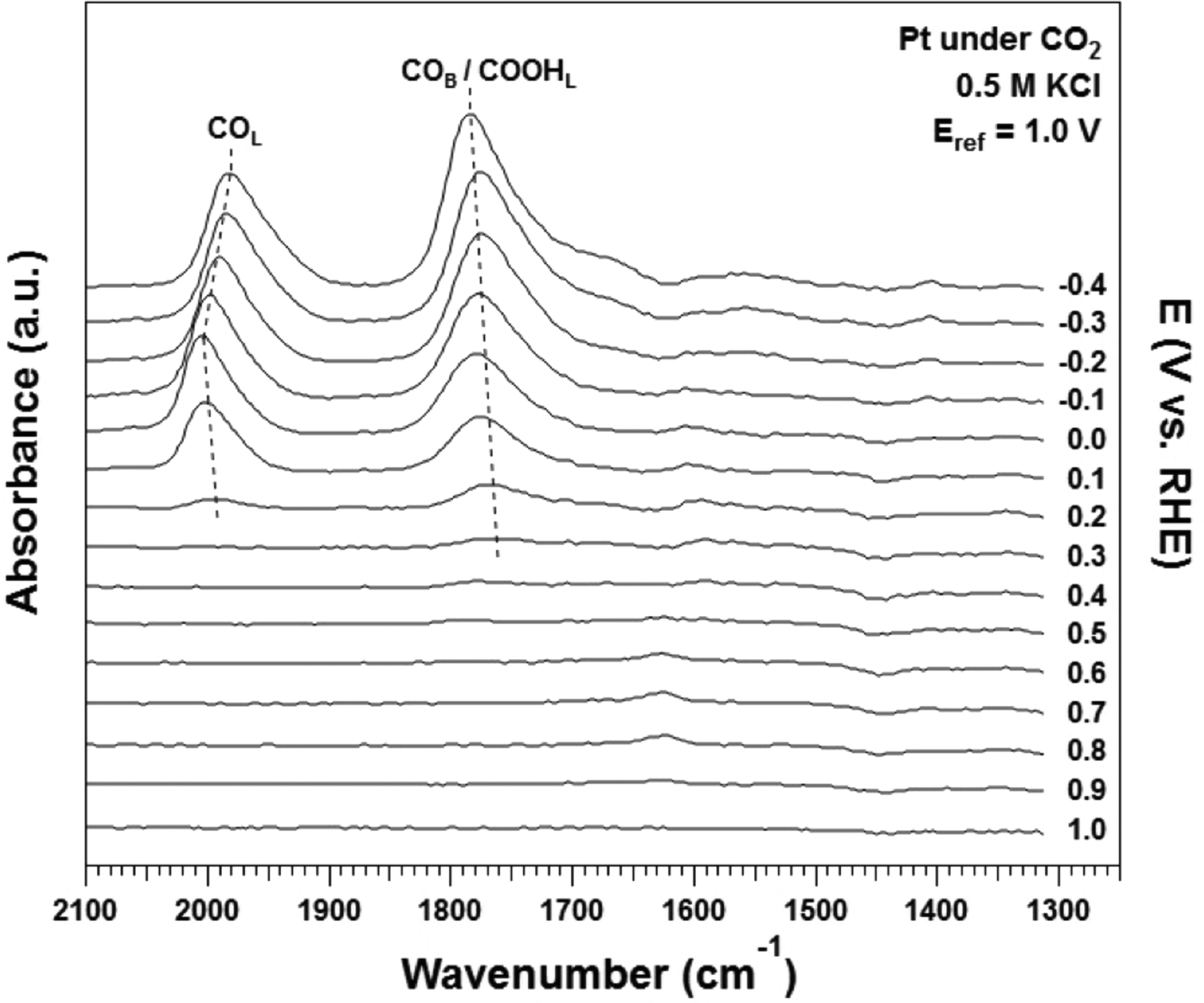

图1. ATR-SEIRA光谱在1 atm CO2下,在0.5 M KCl中从1.0到−0.4 V的恒电位电解pt膜电极上。[1]

创新实验体系解析

1. 光谱电化学联用系统

• 采用双室光谱电解池设计,有效隔离阴阳极反应(图2)

• 液氮冷却MCT探测器实现高灵敏度红外检测

• 实时阻抗校正确保电位控制精度(误差<3mV)

%E2%88%920.4V%E5%92%8C0.5MKCl%E6%81%92%E7%94%B5%E4%BD%8D%E7%94%B5%E8%A7%A3%E8%BF%87%E7%A8%8B%E4%B8%AD%E7%9A%84ATR-Seira%E8%B0%B1%E3%80%82%5B1%5D.png)

图2. 图2.Ar饱和后,在铂膜电极上,0.1M Py和0.5MKCl 0.4V In(A)−0.4V和0.5MKCl恒电位电解过程中的ATR-Seira谱。[1]

2. 关键中间体追踪

在0.5M KCl体系中观察到:

- 1990 cm⁻¹处线性CO吸附峰(Col)

- 1760 cm⁻¹处弯曲振动特征峰

- COOHL中间体覆盖率与吡啶浓度呈正相关(R²=0.93)

反应机理新认知

传统理论认为吡啶通过形成CO2配合物促进还原,但本研究证实:

1.甲酸盐直接产生于电极表面COOHL中间体

2.吡啶通过调控质子传递路径选择C端氢化

3.CO生成受限于铂表面不可逆吸附效应

工程应用启示

• 贵金属催化剂表面改性需优先解决CO毒化问题

• 电解质添加剂筛选应关注中间体稳定效应

• 反应微环境pH动态调控是产物选择性关键

参考文献:[1] Dunwell M, Yan Y, Xu B. In Situ Infrared Spectroscopic Investigations of Pyridine-Mediated CO2 Reduction on Pt Electrocatalysts[J]. ACS Catalysis, 2017, 7(8): 5410-5419.

科学指南针已获得检验检测机构资质认定证书(CMA)、实验动物使用许可证、“ISO三体系认证”等专业认证,并荣获国家高新技术企业、国家“互联网+科研服务领军企业等多项荣誉。未来,科学指南针将继续朝着“世界级科研服务机构”的目标,在产品研发和用户服务等方面持续努力,为科学发展和技术创新做出更大贡献。

免责声明:部分文章整合自网络,因内容庞杂无法联系到全部作者,如有侵权,请联系删除,我们会在第一时间予以答复,万分感谢。

您已经拒绝加入团体

您已经拒绝加入团体

2025-04-09

2025-04-09

2176

2176

0

0